【どうだった?2021卒採用、どうなる?2022卒高卒採用】新卒採用担当者向けアンケート結果からの考察

新型コロナウィルス感染症が新卒採用にどのような影響を与えるのか、高卒採用Labではこれまで2021卒の速報や求人活動の変化やスケジュールの変更などについてレポートしてきました。

今回は、9月に行った企業調査の情報をもとにレポートいたします。

9月時点では

・大学生の新卒採用:だいぶ決着が見えている

・高校生の新卒採用:10月の選考をめがけて求人票送付や学校訪問、会社見学会などはほぼ実施完了している

状態です。2021卒求人活動の大半が結果として見えている状況と言えます。

一方で、5月時点で行った調査は求人情報解禁前で本格的な採用活動はこれからという状態、またコロナの影響がこの先どうなるかは今よりも不透明でした。

そこで、5月時点の調査結果と9月時点の調査結果を比較することで意向や行動の変化に着目していきます。またその結果をもとに2022卒の新卒採用がどうなるかについても考えてみます。

※調査概要:回答者は同一人物とは限りません

・5月調査

調査期間:2020年5月、有効回答数:327人、うち高卒採用実施は147人

・9月調査

調査期間:2020年9月、有効回答数:386人、うち高卒採用実施は187人

〈外部リンク:株式会社ジンジブ〉月間300社以上が参加!高卒採用の基本がわかるウェビナー実施中!

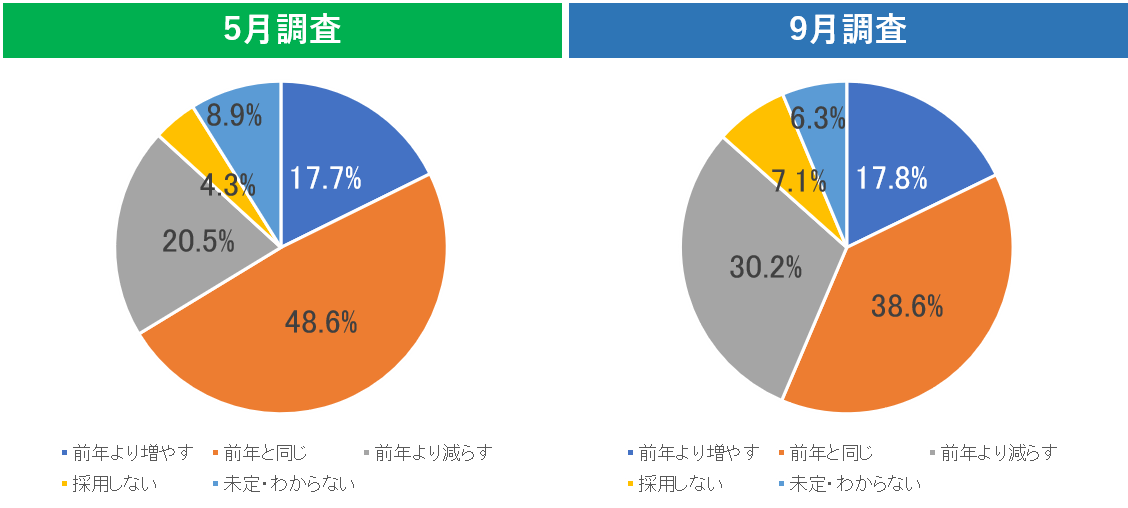

(1)新卒募集意欲の変化

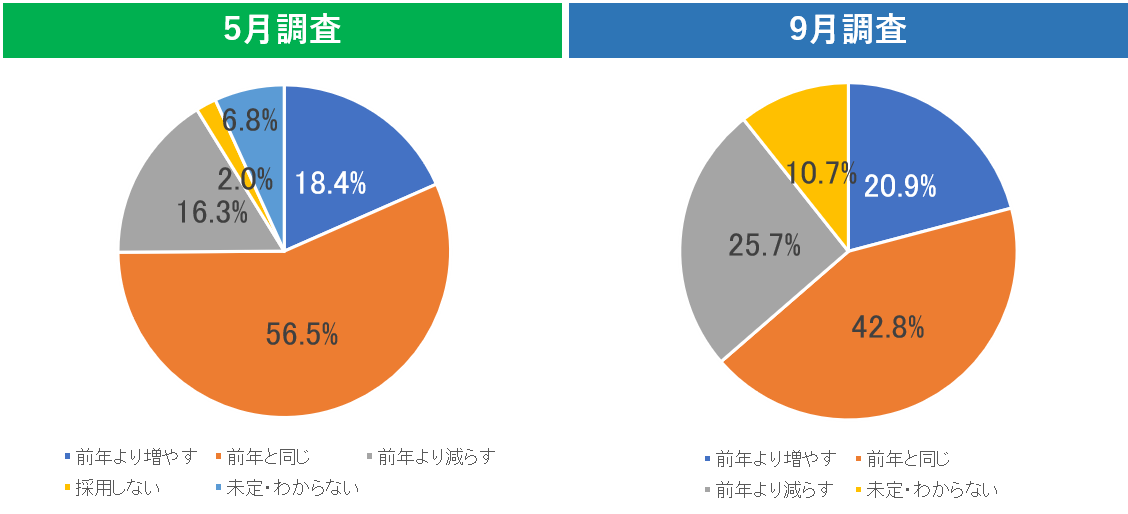

Q.2021卒採用の募集人数の増減について教えてください

・前年より減らす 9.7ポイント増加

・採用しない 2.8ポイント増加

2021卒で採用数を減らすと回答した企業が、上記12.5ポイントという数値として現れました。

大学生、高校生で違いはあるでしょうか?

Q.大卒採用の募集人数の増減はありますか

Q.高卒採用の募集人数の増減はありますか

9月調査結果で大卒と高卒を比較してみると

・採用を増やすの回答が、大卒より高卒のほうが4.7ポイント高い

となります。

・前年より減らすの回答が、大卒より高卒の方が7.7ポイント低い

こうしてみると、採用意向について大卒の方がコロナウィルス感染症の影響を強く受けているとわかります。

また、高卒採用に関して5月と9月を比較してみると

・採用を増やすの回答が 5月より9月が2.5ポイント増加

・採用を減らすの回答が 5月より9月が9.4ポイント増加

となっています。

高卒採用は5月時点ではまだ準備の段階ですので様子を見ている部分があり、9月になって白黒はっきりついてきたという印象です。

数字に差はあれど、新卒採用については多く報道されているように、採用意向が減退していることがわかります。

高卒採用はここ数年、有効求人倍率が上昇しており、2017年に大卒の有効求人倍率を上回りました。世の中の高卒への人材ニーズが高まっており、相対的に大卒を減らす企業が多いとも想定できます。また、今回は地域別の調査結果はありませんが、地域によってもその差は鮮明になっているであろうと予測できます。

(2)高卒採用活動のオンライン化はどれくらい進んだ?

2020年はオンラインを活用した非対面での採用活動が進んでいます。

高卒採用における企業のオンライン化の取り組みはどれくらい進んでいるのでしょうか?

Q.オンライン職場見学の受入れ準備は行っていますか?

Q.オンライン面接の受入れ準備は行っていますか?

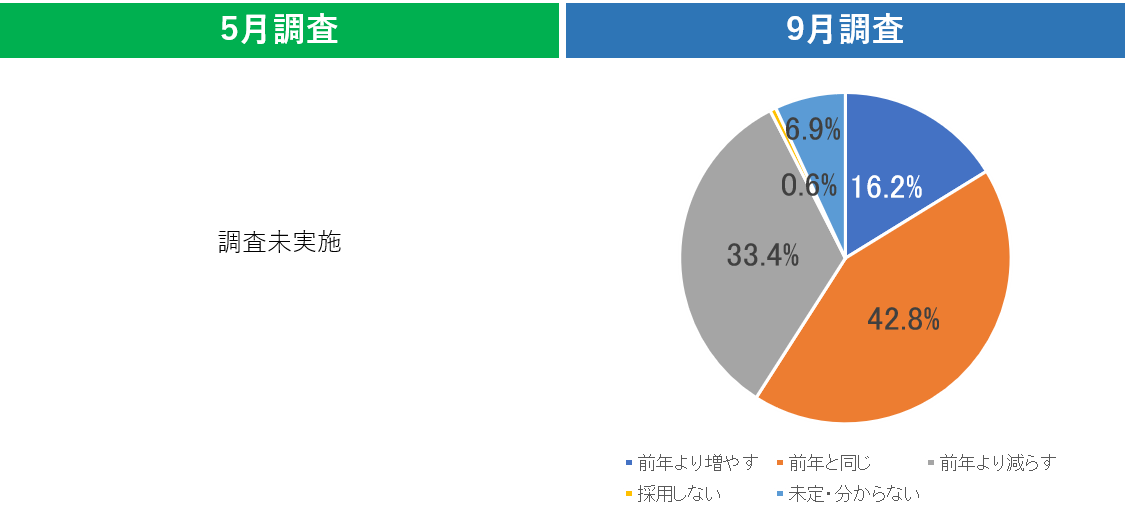

(3)2022卒の高卒採用はどうなる?

Q. 2022卒では高卒採用を行う予定はありますか?

Q.コロナの影響が、高卒の採用活動のどの部分に影響を及ぼしていますか?(複数選択可)

Q. 2021卒年度の高卒採用で不安に思っていることは何ですか?(複数選択可)

(4)2022卒にむけてまとめ

コロナの影響で企業の採用意欲が低下しているということを大卒・高卒別で把握ができました。また、高卒採用についてオンライン導入が進んでいる一方、大卒と比較するとまだ様子を見ている、見ざるを得ない企業が多いということもわかりました。

コロナによる環境変化を好機と捉え、高卒採用のあり方も大きく進化するチャンスであることは間違いありません。オンライン・オフラインそれぞれのメリットをうまく生かして組み合わせながら、高校生にとって最良の就職活動の形が追求できればと思います。

関係各所がスタンスを明確にし、コミュニケーションをしっかりとりながら推進していくことが望まれます。

高卒採用ラボは、高卒採用【高卒採用がはじめてのかたへ】を考えている企業のための情報メディアです。

独自の調査結果や高卒採用のノウハウ、企業の採用担当者からのインタビューなどあらゆる視点から「高校生の採用」を実施する企業へ価値ある情報を提供します。

基本ルールが理解できる! 高卒採用初心者向け無料セミナーはこちら