2026年卒高校生採用 スケジュールとルール ハローワークにいつから申し込む?

企業の継続的な発展や将来の管理職育成には、新卒の採用が欠かせません。

しかし、採用市場は売り手市場が続いており、大卒採用の競争は一段と厳しさを増しています。新卒採用を行う企業にとって、採用のターゲットを大卒だけに限定していては採用が上手くいかなくなっていることから、近年は高校新卒者にもターゲットを広げる「高卒採用」を改めて見直す企業が増えました。高卒採用は年々求人数が増加しており、注目度が高まっている採用のひとつです。

今回は、高校生の新卒採用を始める前に必ず知っておくべきポイントを活動スケジュールに沿って見ていきます。

高校新卒向け求人数は10年間で倍増!

厚生労働省の「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況(令和6年度)」によると、2024年高校新卒採用の結果は次の通りです。

- 求人数:約46万5,000人

- 求職者数:約12万6,000人

前年同期比で求職者数は0.1%減に対して、求人数は4.8%増と数字を伸ばしており、求人倍率も3.78倍と高水準です。

また文部科学省の「令和6年3月高等学校卒業者の就職状況(令和6年3月末現在)に関する調査について」では、就職者数が12万9,907人となっており、最も就職率が高い学科は「工業」で、99.5%という結果でした。

2014年時の高校新卒採用の求人数は約25万人であったため、10年間で求人数は約1.8倍に増加しています。理由としては「採用コストが抑えられる」「将来的な戦力を長期育成できる」など、大卒採用と比較した際の高卒採用のメリットが考えられます。

ところで年々求人数が増加する「高卒採用」には、独自のルールがあることをご存じでしょうか。ハローワークや学校を通じて行う高卒採用は、「大学新卒/中途採用」とは大きく手法が異なります。

ここでは、「高卒採用」に向けた活動を始める前に知っておくべきルールおよびスケジュール等についてまとめました。ぜひご一読ください。

参考:厚生労働省「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況(令和6年度)」

参考:文部科学省「令和6年3月高等学校卒業者の就職状況(令和6年3月末現在)に関する調査について」

参考:厚生労働省「平成25年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」

高卒採用独自の三者間ルールとは

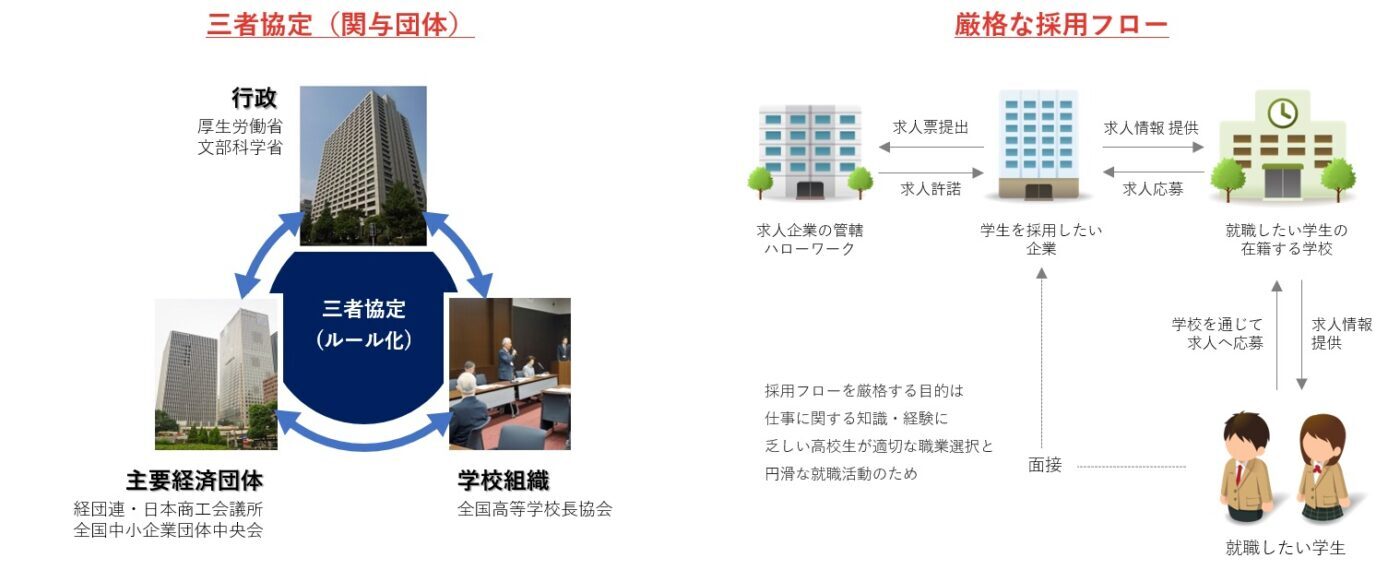

学生(高校生)は学校教育が最優先であり、その妨げになるような行為は禁止されています。そのため、応募した学生が適正な職業選択を行えるよう、三者間(行政、学校組織、主要経済団体)によって厳格なルールが設けられています。

三者間によるルールは、高校生を守るためのものであり、「高卒採用のルール」として広く周知されています。

必ず知っておくべき「一人一社制」ルールとは

「一人一社制」とは、企業が自社への応募の際に単願を求め、学校側としても応募の推薦を制限し、「応募解禁日」から一定時期の間まで、一人の生徒が応募できる企業を一社とする制度です。生徒はその企業の内定が得られなかったときに、はじめて他の企業に応募できます。一方で、一定期間を過ぎれば複数の企業に応募することができるようになります。

都道府県ごとに、労働局、教育委員会、経済団体が毎年話し合いで詳細を決めているため、関東や関西など地域によってルールやスケジュールに違いがあります。また原則として、内定すれば必ず就職しなければなりません。

学業優先、健全な学校教育を最優先かつ適正な就職の機会を与えるために設けられたルールです。

生徒への直接連絡の禁止

「高卒採用」において、高校生は企業との直接連絡を禁止されており、原則として企業情報を高校経由で得ることになります。

このルールは、企業側が高校生と直接コンタクトを取ることで、その意思決定に揺らぎが生じるのを防ぎ、内定後も学校生活に専念できるようにするためのものです。

電話やメールで企業と直接連絡を取れる新卒採用と比べると不便かもしれませんが、高校生の本分は健全な学校教育を受けることですので、とても重要なルールと言えます。

求人票にはハローワークの確認印が必要

「高卒採用」において、採用側(企業)は、原則としてハローワークへの求人申し込み(求人票)が必要となります。

求人票には、ハローワークの確認印が押印されていなければならず、それを怠ると採用にすら進めない事態となりかねないため注意が必要です。

本人の能力と適性に関係のない事項を合否の基準にしてはいけない

●本籍・出生地に関すること(注1)

●家族に関すること

●住宅状況に関すること

●生活環境・家庭環境などに関すること

●宗教に関すること

●支持政党に関することの把握

●人生観・生活信条などに関すること

●尊敬する人物に関すること

●思想に関すること

●労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること

●購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

●身元調査など(注2) の実施

●本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用

●合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

※これらに限られるわけではありません。

(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。

(注2)「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。

参考:公正な採用選考を目指して

「書類のみ」の選考は禁止

「高卒採用」において、書類選考のみで合否を決めることは認められておらず、選考には必ず面接を含める必要があります。

適性検査や一般常識テスト・作文などと併せて選考する企業も多いでしょう。

理由は、生徒の能力や適性による公正な選考を行うためです。

過去の成績や表面的な情報を記載した書類だけでは、仕事における生徒の潜在的な能力は判断できません。

採用側(企業)にとっても適性検査や一般常識テストなどで一定の基準を設けることで、合否を判断しやすいメリットがあるため、複数の選考の実施が好ましいです。

万が一書類のみで選考を進めた場合は、ハローワークから指導が入るため注意してください。

採用における高校生と大学生の違い

採用における高校生と大学生の違いは、独自ルールやプロセスが設けられているかどうかです。

高卒採用の場合、企業はハローワークや学校を通じて求人を公開し、学校と連携しながら採用活動を進めます。「一人一社制」(一部地域を除く)や「生徒へ直接連絡をしてはいけない」などの独自ルールを設けていることが特徴です。

また、高校生は学校に届いた求人票の中から希望する企業を見つけ、学校斡旋や校内選考を経て就職試験を受けることが一般的です。

その点大学生は、学校へ企業から求人票が届くことはあるものの、求人サイトや企業HPなどを通して自力で希望する就職先を見つけて応募し、就職試験を受けることが多いため、選考までのプロセスにも違いがあります。

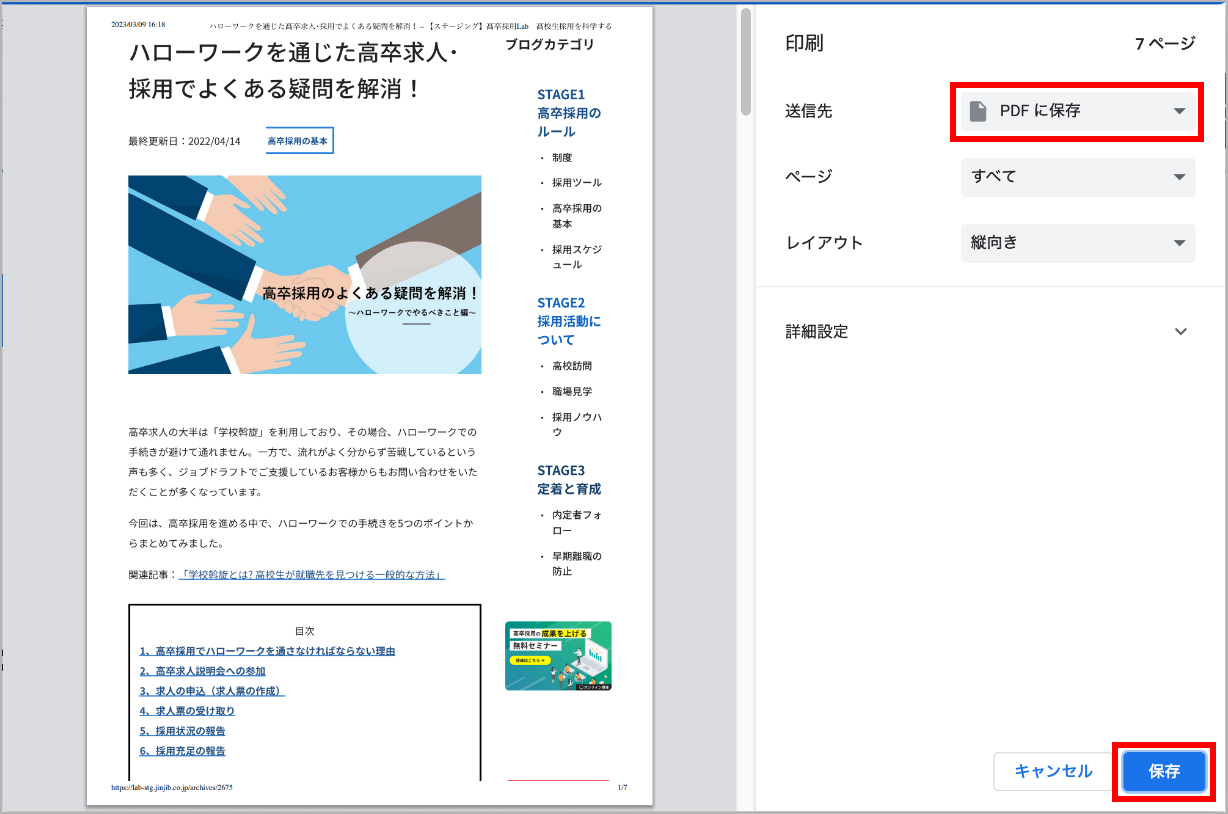

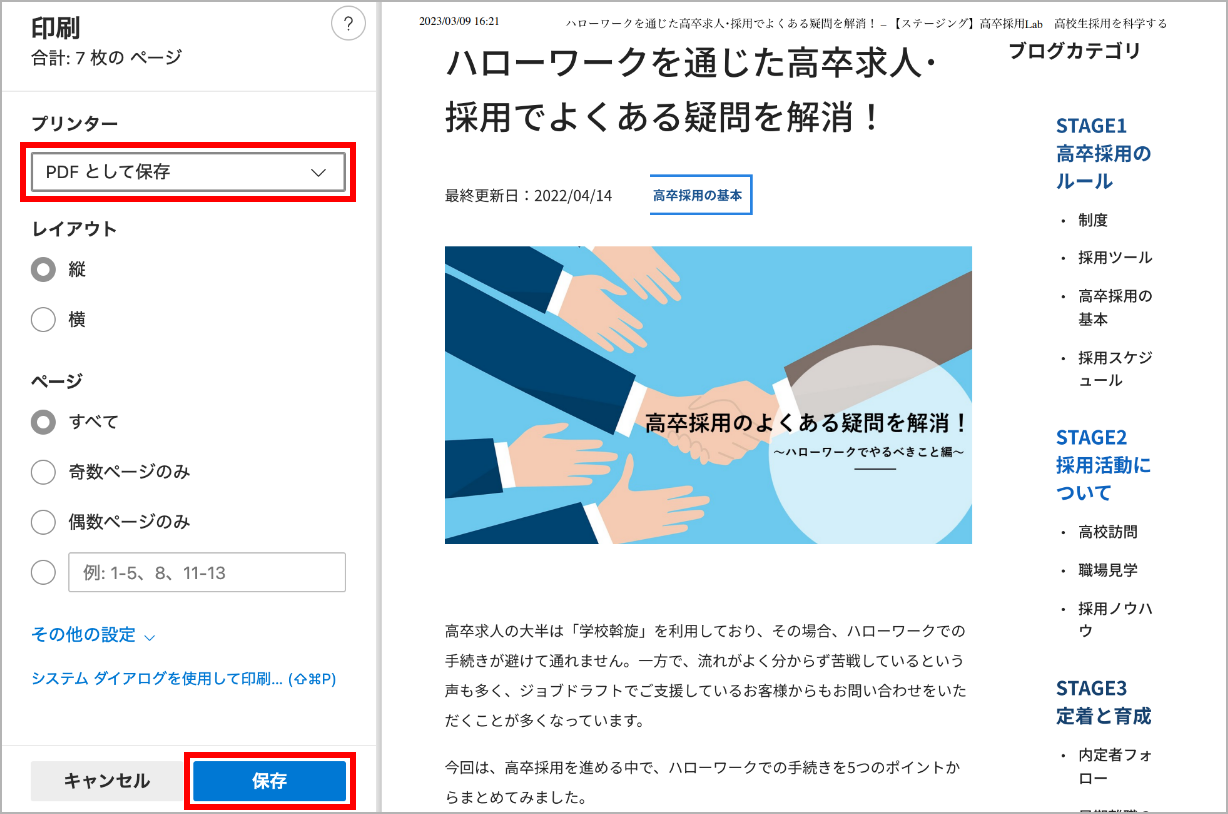

採用スケジュール|ハローワークの受付開始は6月1日

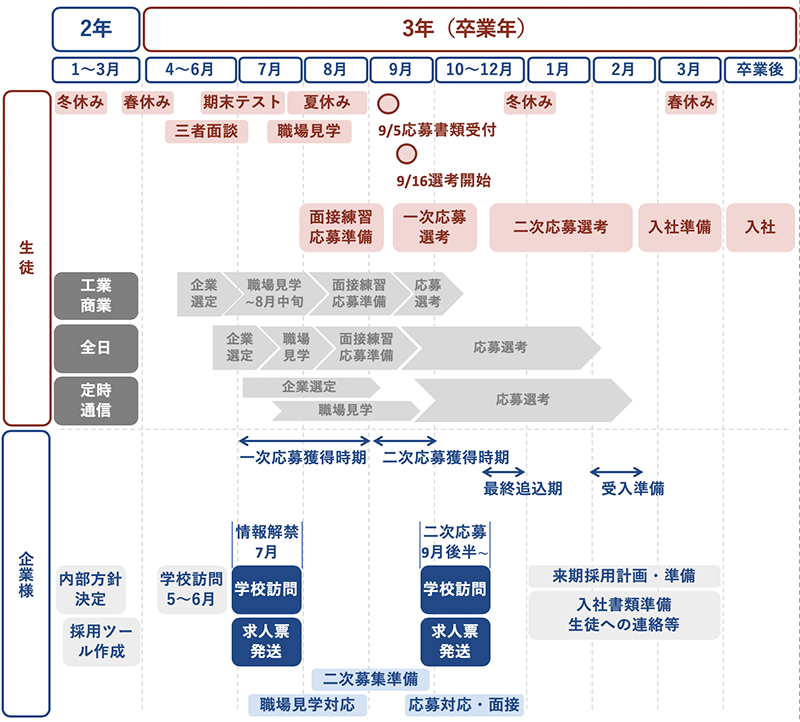

前述した三者間による検討会議にて、毎年採用選考期日が決定します。

※最新の2026卒のスケジュールはまだ発表されておりませんので、今後のハローワークの発表をご確認ください。

<2025年3月卒の新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール>

4月~5月 採用計画・自社の強み・応募条件や募集要項の整理・情報収集 ●

6月1日 ハローワークによる求人申込書の受付開始

6月中 求人票提出 ●

7月1日 求人情報公開 ●

7月~8月 高校へ求人票の送付や高校訪問によるPR活動/応募前職場見学の受入 ●

9月5日 学校から企業への生徒の応募書類提出開始(沖縄県は8月30日)

9月5日以降 応募対応 ●

9月16日 企業による選考開始及び採用内定開始 ●

10月以降 二次募集開始 ●

※採用側(企業)の動きには●をつけています

後述しますが、スケジュールの中で重要とされるのは「応募前職場見学」や「二次募集」開始後の動きになります。「応募前職場見学」は、自社の魅力を高校生に知ってもらう最大のチャンスです。自社の魅力となるポイントをしっかりとアピールしましょう。

そして「二次募集」開始後の応募者には、進学から就職に切り替えた高校生も含まれています。そのため、より高い潜在能力を持った高校生を採用できるチャンスでもあります。チャンスを逃さないためにも、採用側(企業)は基本的な採用スケジュールを理解し、自社に合った高校生に興味・関心を持ってもらう施策を検討していきましょう。

採用活動の準備

「高卒採用」は、例年6月1日よりハローワークの求人受付が開始されますが、それまでに「年間のスケジュール・KPIの作成」や「求人票の作成」など、やっておくべき準備が数多くあります。

特に、「高卒採用」の要となる「求人票の作成」においては、営業職や事務職、介護職、美容など職業や募集職種によって書き方の工夫が必要で、高校生に求める資格などによっても記載内容が変わります。決まったフォーマットの中で、いかに自社に合った高校生に興味・関心を持ってもらえるのかを記載しなければならないため、企業ごとに創意工夫が必須となります。

応募前職場見学を実施

「応募前職場見学」とは、9月に応募書類の提出を控える高校生に対して、実際の仕事へのイメージを抱けるよう自社の職場を見学してもらうものです。

開催時期は、高校の夏休み期間中に設定するのが一般的です。「応募前職場見学」によって、高校生の興味・関心を引き応募者数を増やすのはもちろんのこと、会社の雰囲気や仕事内容を具体的に知ってもらい、入社前後におけるイメージのギャップをなくすのも目的です。ギャップがなくなることで、入社後の早期離職防止にもつながります。

二次募集を行う場合

前述した通り、11月以降に「二次募集」が開始されます。一次募集で内定を得る高校生は6割以上いますが、逆に言えば残り4割弱は内定が決まっていない状態です。

一次募集で自社に合った高校生を集められなかった企業は、9月末以降再度高校を訪問し求人の紹介を行うようにしましょう。

進学や公務員試験から民間企業への就職へ進路変更した高校生を採用するチャンスがあり、場合によっては一次募集では見つからなかった金の卵を発見できるかもしれません。高校の進路担当者としっかりコミュニケーションを取り、より質の高い採用活動を心掛けてください。

まとめ

高校生の採用は、学業優先、健全な学校生活のため、独自のルールがあり、7月1日の求人票公開から9月以降の応募開始まで短期決戦。準備期間の採用計画と情報収集が重要です。

中途採用や大卒採用の求人数が高止まりする昨今。採用への意欲の高まりもあり、新たな採用手法を探る動きが激しくなっています。中でも高校新卒採用の求人数は、他のチャネルと比較しても伸び率の高い市場です。

業種も多岐にわたっており、大手から中小・ベンチャーまで多くの企業がすでに参入し始めています。

どれだけ早くこの市場に入るかが採用活動の成功を握るカギとなります。

高卒採用ラボでは、高卒採用【高卒採用がはじめてのかたへ】を考えている企業のための情報メディアです。 独自の調査結果や高卒採用のノウハウ、企業の採用担当者からのインタビューなどあらゆる視点から「高校生の採用」を実施する企業へ価値ある情報を提供します。

基本ルールが理解できる! 高卒採用初心者向け無料セミナーはこちら

下記フォームに入力すると「高卒採用大全」の資料がダウンロードできます。